Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus

Gedenktag 27. Januar

Seit 1996 der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar, den Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und der beiden anderen Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs, zum Nationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt hat, findet jedes Jahr in der Antoniterkirche die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt Köln statt.

Erinnern. Eine Brücke in die Zukunft

Jedes Jahr wird dabei an eine andere Gruppe von Menschen erinnert. 2005 wurde der 27. Januar von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt.

Zur Gedenkfeier der Befreiung von Auschwitz „Erinnern – eine Brücke in die Zukunft“ wird für Montag, 27. Januar, 18 Uhr, in die Antoniterkirche Köln, Schildergasse 57, eingeladen. Im Anschluss gibt es einen Mahngang.

Zur Gedenkfeier der Befreiung von Auschwitz „Erinnern – eine Brücke in die Zukunft“ wird für Montag, 27. Januar, 18 Uhr, in die Antoniterkirche Köln, Schildergasse 57, eingeladen. Im Anschluss gibt es einen Mahngang.

Am 27. Januar wird aller Opfer der NS-Diktatur gedacht. In diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt auf dem Wirken und den Schicksalen von Frauen. Nach 1918 haben sich diese persönliche Freiheiten verschafft und waren als Gegnerinnen des aufkommenden Nationalsozialismus aktiv. Die NSDiktatur setzte dann ein rückschrittliches Frauenbild durch, sie minderte Bildungsmöglichkeiten und politische Mitwirkung. Vorgestellt werden u.a. die kommunistische Widerstandskämpferin Gertrud Hamacher, die aus dem Ausland Flugblätter nach Deutschland schmuggelte, die Kölner Jüdin Renée Duering, die in Auschwitz gynäkologischen Experimenten ausgesetzt war und durch Flucht überlebte, und die in Köln geborene Herta Oberheuser, eine grausame KZ-Ärztin.

Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall des Deutschen Reiches auf Polen der Zweite Weltkrieg – da war der erste große Weltkrieg gerade einmal 21 Jahre vorbei.

Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall des Deutschen Reiches auf Polen der Zweite Weltkrieg – da war der erste große Weltkrieg gerade einmal 21 Jahre vorbei.

Durch die Weltwirtschaftskrise zwischen 1929 und 1932 gewann in Deutschland die Vorstellung an Bedeutung, einem starken „Führer“ an die Macht zu verhelfen. Ein militärisch, wirtschaftlich und politisch starkes Deutschland war das Ziel. Am 4. Januar 1933 vermittelte der Kölner Bankier Kurt von Schröder in seinem Haus am Lindenthalgürtel ein geheimes Treffen zwischen Adolf Hitler und dem ehemaligen Reichskanzler von Papen. Dies war die „Geburtsstunde“ des „Dritten Reiches“: Am 30. Januar 1933 wurde Hitler von Reichspräsident von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt.

Bereits am 14. Oktober 1933 erklärte die deutsche Regierung den Austritt aus dem Völkerbund. Im März 1935 wurde die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt. In Köln marschierten am 7. März 1936 drei Bataillone der Wehrmacht über die Hohenzollernbrücke und rückten in den bis dahin entmilitarisierten Westen des Landes ein – ein klarer Bruch des „Versailler Vertrages“.

Auch in Köln profitierten kleine wie große Betriebe von der Rüstungskonjunktur. Zu nennen sind beispielsweise Felten & Guilleaume in Mülheim, die Humboldt-Deutz-AG in Kalk, die BAMAG (Berlin-Anhaltische Maschinenbau AG) in Bayenthal, die Pohlig AG für Transport-, Geräte- und Stahlhochbrückenbau in Zollstock, die Vulkan AG für Gusswarenproduktion in Ehrenfeld, die Glanzstoff Courtaulds GmbH oder die Ford-Werke AG in Niehl, die F.W. Brügelmann Söhne oder die Rheinische Gummiwarenfabrik AG Franz Clouth in Nippes.

Der wirtschaftliche Aufschwung und die nationalistische Aufbruchstimmung erzeugten bei vielen Kölnerinnen und Kölnern Wohlwollen für das NS-Regime. Wie konnten sie die Opfer und Verheerungen des letzten Krieges so schnell vergessen? Wie konnte die große Mehrheit auf die erneute Kriegspropaganda hereinfallen? Wer widerstand der Kriegshetze? Wie veränderte sich die Situation in den Betrieben, als immer mehr Männer an die Front geschickt wurden?

Am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, gedenken wir aller Opfer der NS-Diktatur.

Im Jahr 2019 wollen wir den Blick auf diejenigen Kölnerinnen und Kölner lenken, die Opfer des verbrecherischen Vernichtungskrieges wurden, die als KriegsgegnerInnen verfolgt, als Zwangsrekrutierte ausgebeutet und teilweise in den Tod getrieben wurden. Wir widmen uns in diesem Jahr auch der Gruppe der Zeugen Jehovas. Ihre unnachgiebige Weigerung, Dienst an der Waffe zu leisten, war Anlass für ihre Verfolgung. Im Mittelpunkt steht das Ehepaar Klara und Fritz Stoffels, das aufgrund seiner – religiös bedingt – pazifistischen Verweigerung von Kriegsunterstützung hingerichtet wurde.

Wir wollen auch über diejenigen sprechen, die für diesen Krieg produzierten und von ihm profitierten. Damit schlagen wir eine Brücke in die Zukunft, denn an vielen Orten dieser Welt werden aktuell Kriege geführt. Deutschland ist derzeit der viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Die gelieferten Waffen feuern bestehende Konflikte an, vor denen Menschen fliehen und – auch in Deutschland – Schutz suchen. Diese Flüchtlinge und andere MigrantInnen werden aber ungeachtet der deutschen Mitverantwortung für Fluchtursachen von rechten und rechtspopulistischen StimmungsmacherInnen als Sündenböcke für soziale Probleme benutzt, um in der Bevölkerung Hass zu schüren und ein rassistisches Weltbild zu verankern.

Der Schwur der Überlebenden des KZ Buchenwald vom April 1945 ist immer noch aktuell: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“

Am Gedenktag 2018 wurde die Bedeutung unserer Erinnerungskultur thematisiert. In Köln wurde am 3. Juni 1945 die erste Stätte des Erinnerns eingeweiht, nahe dem ehemaligen Gefängnis Klingelpütz. Es folgten Denkmäler für Zwangsarbeiter auf Kölner Friedhöfen und auf dem Jüdischen Friedhof in Bocklemünd ein eindrucksvolles Denkmal für die „über 11.000 Schwestern und Brüder unserer Gemeinde“. In der jungen Bundesrepublik wurde dieses frühe Gedenken an die NS-Opfer bald von einem allgemeinen Totengedenken überlagert, das sich „allen Opfern“ zuwandte. Seit den 1980er Jahren rückten stärker bis dahin „vergessene Verfolgte“ in den Blick, etwa Opfer der NS-Krankenmorde, der NS-Militärjustiz oder Homosexuelle. Aus den Kunstaktionen von Gunter Demnig entwickelte sich das Projekt „Stolpersteine“. Die Erinnerungskultur wurde dank der Arbeit des NS-DOK vielfältiger und professioneller.

Am Gedenktag 2018 wurde die Bedeutung unserer Erinnerungskultur thematisiert. In Köln wurde am 3. Juni 1945 die erste Stätte des Erinnerns eingeweiht, nahe dem ehemaligen Gefängnis Klingelpütz. Es folgten Denkmäler für Zwangsarbeiter auf Kölner Friedhöfen und auf dem Jüdischen Friedhof in Bocklemünd ein eindrucksvolles Denkmal für die „über 11.000 Schwestern und Brüder unserer Gemeinde“. In der jungen Bundesrepublik wurde dieses frühe Gedenken an die NS-Opfer bald von einem allgemeinen Totengedenken überlagert, das sich „allen Opfern“ zuwandte. Seit den 1980er Jahren rückten stärker bis dahin „vergessene Verfolgte“ in den Blick, etwa Opfer der NS-Krankenmorde, der NS-Militärjustiz oder Homosexuelle. Aus den Kunstaktionen von Gunter Demnig entwickelte sich das Projekt „Stolpersteine“. Die Erinnerungskultur wurde dank der Arbeit des NS-DOK vielfältiger und professioneller.

Alles gut in Köln mit dem Gedenken?

Zur Gedenkfeier der Befreiung von Auschwitz „Erinnern – eine Brücke in die Zukunft“ wurde für Donnerstag, 26. Januar, 18 Uhr, in die Antoniterkirche Köln, Schildergasse 57, eingeladen. Das Jahr 2017 erinnerte besonders an die Flucht aus dem NS-Staat.

Ungefähr eine halbe Million Menschen flüchteten während der NS-Herrschaft aus Deutschland: 90 Prozent aller Flüchtenden waren Jüdinnen und Juden. Jene, die aus politischen Gründen flüchteten, waren zumeist aktive Angehörige der SPD, KPD, aber auch der katholisch orientierten Deutschen Zentrumspartei.

Das Leben im Exil war hart: Es galt Papiere und Visa zu beschaffen, um den Aufenthalt zu legalisieren. Es war schwer, wirtschaftlich und sozial Fuß zu fassen. Eine Sicherheit gab es im Exil nicht, erst recht nicht in den ab 1940 von der deutschen Wehrmacht besetzten westlichen Nachbarländern.

Im Grundgesetz von 1949 ist aufgrund der Erfahrungen in der NS-Zeit der Artikel 16 verankert worden: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Wir sind aufgefordert, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihrer politischen Orientierung, ihres Geschlechtes oder ihrer sexuellen Orientierung gewaltfrei, anerkannt und ökonomisch abgesichert in Köln leben können.

Im Anschluss an die Gedenkstunde fand ein Mahngang statt.

Zur Gedenkfeier der Befreiung von Auschwitz „Erinnern – eine Brücke in die Zukunft“ wurde für Mittwoch, 27. Januar, 18 Uhr, in die Antoniterkirche Köln, Schildergasse 57, eingeladen.

Im Jahr 2016 wurde besonders der Kölnerinnen und Kölner gedacht, die als jüdische SchülerInnen und LehrerInnen ins Exil gehen mussten oder in den Tod getrieben wurden.

Es wurde aufgezeigt, wie Kinder und Jugendliche durch Unterricht und Gruppenzwang zu einem rassistischen Menschenbild und militaristischem Handeln erzogen wurden. Neben der Hitlerjugend (HJ) mit dem Jungvolk und dem Bund deutscher Mädel (BDM) war die Schule die wichtigste Instanz des NS-Staates, um die heranwachsende Generation auf das diktatorische System einzuschwören.

„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel!“ – so schworen 1945 die Überlebenden des KZ Buchenwald. Dieser Schwur ist ein Vermächtnis an uns alle und hat nichts an Aktualität verloren. Auch Schule ist dazu aufgefordert, einen Beitrag zu leisten, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identität und ihren Lebensumständen gewaltfrei, anerkannt und ökonomisch abgesichert in Köln leben können. Das gilt gerade auch für die, die derzeit zu uns kommen, weil sie in ihrer Heimat Verfolgung, Krieg und Hunger ausgesetzt sind.

Mitwirkende:

Oberbürgermeisterin Henriette Reker (Grußwort), Josef Tratnik (Schauspieler), Renate Fuhrmann (Schauspielerin), Esther Bejarano & Microphon Mafia sowie die Projektgruppe Gedenktag.

Dienstag, 27. Januar 2015, 17.30 Uhr, Antoniterkirche

Dienstag, 27. Januar 2015, 17.30 Uhr, Antoniterkirche

Im Jahr 2015 wurde besonders der Kölnerinnen und Kölner gedacht, die als Kulturschaffende in ihrer künstlerischen Produktivität gehindert wurden, die ins Exil oder in den Tod getrieben wurden. Erinnert wird damit auch an die Schwierigkeit eines kulturellen Neuanfangs nach dem Nationalsozialismus. Veranstaltet werden Gottesdienst und Mahngang von der Projektgruppe „Gedenktag“. Zu den prominenten Unterstützern gehörten unter anderem Bürgermeisterin Eli Scho-Antwerpes, die Schauspieler Maria Amann, Axel Gottschick und Josef Tratnik sowie das Josef Reinhard-Ensemble. Beim Mahngang sprach der Schriftsteller Dogan Akhanli.

Dienstag, 27. Januar 2015, 17.30 Uhr, Antoniterkirche

Im Jahr 2015 wurde besonders der Kölnerinnen und Kölner gedacht, die als Kulturschaffende in ihrer künstlerischen Produktivität gehindert wurden, die ins Exil oder in den Tod getrieben wurden. Erinnert wird damit auch an die Schwierigkeit eines kulturellen Neuanfangs nach dem Nationalsozialismus. Veranstaltet werden Gottesdienst und Mahngang von der Projektgruppe „Gedenktag“. Zu den prominenten Unterstützern gehörten unter anderem Bürgermeisterin Eli Scho-Antwerpes, die Schauspieler Maria Amann, Axel Gottschick und Josef Tratnik sowie das Josef Reinhard-Ensemble. Beim Mahngang sprach der Schriftsteller Dogan Akhanli.

„Erinnern – eine Brücke in die Zukunft“ – die zentrale Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz (27.01.1945). Thema dieses Jahr: „Finale: Köln im Herbst und Winter 1944“. Pfarrer Bonhoeffer

Sonntag, 27. Januar 2013, 16 Uhr, Antoniterkirche: „Köln und der 30. Januar 1933“

ab ca. 17.30 Uhr Mahngang zur Mozartstraße (ehemaliger Sitz der Gauleitung)

Es wirkten mit:

Marion Mainka, Schauspielerin;

Axel Gottschick, Schauspieler;

„Stimmt so“, Chortheater Köln;

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes

Pfarrer Mathias Bonhoeffer

und die Projektgruppe Gedenktag

80 Jahre nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde der Kölnerinnen und Kölner gedacht, die als erste Opfer des beginnenden Nazi-Terrors wurden. Sie verschwanden unmittelbar nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 in den Haft- und Folterstätten der Kölner Polizei und der aus SA, SS und Stahlhelm rekrutierten „Hilfspolizei“. Nachdem wesentliche Grundrechte aufgehoben waren, kam es in den folgenden Wochen in den Arbeitervierteln der Stadt zu überfallartigen Durchsuchungs- und Verhaftungsaktionen. Eine besondere Rolle spielte dabei das „Braune Haus“ in der Mozartstraße 28, das sich als Sitz der Gauleitung in den Sommermonaten 1933 zur Zentrale des Terrors in Köln entwickelt hatte. Die Gefangenen wurden bei Verhören brutal misshandelt und gefoltert. Dabei kannten die Folterkommandos der SA und SS keine Grenze der Gewaltanwendung. Der Schwur der 1945 befreiten Häftlinge „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel“ hat auch heute nichts an Aktualität verloren – 20 Jahre nach dem rassistischen Brandanschlag in Solingen und 10 Jahre nach dem neonazistischen Bombenattentat in der Keupstraße. Wir sind alle aufgefordert, einen Beitrag zu leisten, dass Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserer Stadt der Boden entzogen und ein demokratisches und menschliches Miteinander möglich wird. Erinnern an die Opfer der NS-Zeit leistet dazu einen Beitrag.

Eine Einladung unter anderen von ACK, Evangelische Gemeinde Köln, Katholikenausschuss, Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Karl Rahner-Akademie, Synagogen-Gemeinde Köln, Kölner Appell gegen Rassismus e.V.

26. Januar 2012, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: „Rückkehr in die Fremde – jüdische Kölnerinnen und Kölner kehren nach 1945 in die Stadt zurück“

Die zentrale Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar 1945) wird im Jahr 2012 wegen des Shabbats bereits am Donnerstag, 26. Januar, 18 Uhr, in der Antoniterkirche, Schildergasse 57, begangen. Thema dieses Jahr: „Rückkehr in die Fremde – jüdische Kölnerinnen und Kölner kehren nach 1945 in die Stadt zurück“. An die Gedenkveranstaltung schließt sich gegen 19.30 Uhr ein Mahngang zum Offenbachplatz, den Ort der ehemaligen Synagoge, an.

2012 stehen die Kölnerinnen und Kölner im Mittelpunkt, die in der NS-Zeit wegen ihrer jüdischen Herkunft und aus rassistischantisemitischen Gründen verfolgt wurden. Manche konnten der Verfolgung durch Emigration entkommen, nur wenige überlebten die Vernichtungslager, einzelne wurden durch mutige Menschen gerettet, die ihnen in Köln oder Umgebung ein Versteck oder die Flucht ins Ausland ermöglichten. Die Überlebenden sind gezeichnet von der sozialen Ausgrenzung und Entrechtung, von tiefster Demütigung und brutaler Misshandlung, von Zwangsarbeit und der Anwesenheit des Todes.

Mit der Rückkehr aus Versteck, Lager und Emigration war für sie die Hoffnung verbunden, an das Leben vor der Verfolgung anknüpfen zu können. Doch dies gelang nur wenigen. Viele hatten ihre nächsten Angehörigen verloren, sie waren entwurzelt, die Lebenswege abgeschnitten, oft völlig zerstört.

Die Gedenkveranstaltung zeichnet dies an den Lebensläufen von Bruno Kisch, Margret Busher, Malka Schmuckler, Herbert Lewin, Moritz und Helmut Goldschmidt nach und erinnert an jene, die die Mühen des Neuanfangs in der Stadt auf sich genommen und damit zum demokratischen Wiederaufbau der Kölner Gesellschaft beigetragen haben.

Es wirken mit:

Axel Gottschick, Schauspieler

Ingeborg Haarer, Schauspielerin

Marion Mainka, Schauspielerin

Professor Igor Epstein, Musiker

Elfi Scho-Antwerpes, Bürgermeisterin

Projektgruppe Gedenktag

27. Januar 2011, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: „Sie wollten ein besseres Deutschland…“

2011 wird besonders an die überlebenden Kölnerinnen und Kölner, die während der NS-Zeit Widerstand leisteten und aus politischen Gründen verfolgt wurden erinnert. Ihre Erfahrungen nach der Befreiung 1945 und ihr Wirken in ihrer Heimatstadt stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Als im Mai 1945 Kölner Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald zurückkamen, einte sie der dort abgelegte Schwur: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel!“ Mit gleichen Absichten kamen Nazigegnerinnen und -gegner aus dem Exil, aus Zuchthäusern und aus dem Leben in der Illegalität zurück. Sie alle wollten ein besseres Deutschland aufbauen. Über Jahrzehnte forderten zurückgekehrte Kölner Nazigegnerinnen und -gegner, die für NS-Verbrechen Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Diese konnten zum Teil unangefochten in dieser Stadt leben. Auch Kurt Lischka, der verantwortlich war für die Deportation tausender Jüdinnen und Juden aus Frankreich in die Vernichtungslager, lebte unbestraft in Köln, obwohl er in Frankreich schon 1950 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Proteste im In- und Ausland führten erst 1979 dazu, dass er in Köln vor Gericht gestellt und wegen Beihilfe zum Mord zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.

27. Januar 2010, 18 Uhr, Antoniterkirche

27. Januar 2010, 18 Uhr, Antoniterkirche

Bei einer Gedenkveranstaltung in der Antoniterkirche, Schildergasse, Köln-Innenstadt, stellten Schülerinnen und Schüler des Apostelgymnasiums, der Chor VIP-Voices In Peace, die Schauspieler Marion Mainka und Bastian Sierich sowie die Projektgruppe Gedenktag die Schicksale Kölner Kinder vor. Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes sprach ein Grußwort.

Im Anschluss begann ein Mahngang zur Jawne, dem ehemaligen jüdischen Gymnasium in der St.-Apern-Straße.

27. Januar 2009, 18 Uhr, Antoniterkirche: „Es gab sie, die Helfer, die Mut zur Zivilcourage hatten!“

27. Januar 2009, 18 Uhr, Antoniterkirche: „Es gab sie, die Helfer, die Mut zur Zivilcourage hatten!“

Wir gedenken aller Verfolgten und Ermordeten der Nazidiktatur: der Juden, Sinti und Roma, der aus politischen, weltanschaulichen, religiösen und sozialen Gründen Verfolgten, der Homosexuellen, der Kranken und Behinderten, der Zwangssterilisierten, der Deserteure, der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, sowie der Zivilisten und Kriegsgefangenen in den von der deutschen Wehrmacht und ihren Hilfstruppen besetzten Ländern. 64 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus erinnern wir an das Leiden, die Qualen und Erniedrigungen aller dieser Menschen.

Am 27. Januar 2009 sollen die im Mittelpunkt des Gedenkens stehen, die Zivilcourage bewiesen, indem sie Menschen, die verfolgt wurden, halfen oder zu helfen versuchten, ihr Leben zu retten.

Schon in den ersten Tagen der NS-Herrschaft, im Februar 1933, wurden Grund- und Freiheitsrechte beseitigt und wurde begonnen, den politischen Widerstand zu brechen, indem Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter verfolgt und ermordet, ihre Organisationen verboten und zerschlagen wurden. Viele gingen ins Exil, um dem Naziterror zu entkommen. Die Lage der Menschen, die nicht in das nationalsozialistische Weltbild von der „Volksgemeinschaft“ passten, spitzte sich dramatisch zu, nicht nur durch NSDAP und Verfolgungsbehörden sondern auch durch denunziationsbereite Fanatiker und Opportunisten.

Jüdinnen und Juden wurden aus öffentlichen Ämtern und Einrichtungen gejagt. Durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen wurden sie nach und nach vollkommen entrechtet. Homosexuellen drohten Vorbeugehaft, Umerziehungslager oder KZ-Einweisung. Die Freizügigkeit der Zigeuner wurde aufgehoben, dies war der Auftakt für ihre Vernichtung. Es begann die Euthanasie, der zehntausende Kranke und Behinderte, darunter viele Kinder, zum Opfer fielen.

Jüdinnen und Juden wurde 1941 die Auswanderung verboten. Es begannen die Transporte in die Vernichtungslager. Ende 1943 galt Köln als „judenfrei“. Als sich nach der Schlacht um Stalingrad eine Niederlage der Wehrmacht für immer mehr Menschen abzeichnete, stieg die Zahl der wehrfähigen Männer, die sich der totalen Mobilmachung durch Desertion verweigerten. Zahlreiche Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter entzogen sich ihrem Einsatz durch Flucht und tauchten in den ausgebombten Häusern unter. Alle diese Menschen brauchten vielfältige Unterstützung, um der Vernichtungsmaschinerie des NS-Regimes entkommen zu können.

Es gab sie, die Helfer, die Mut und Zivilcourage hatten. Diese Frauen und Männer kamen aus allen sozialen Schichten. Manche waren Mitglieder von Naziorganisationen. Sie hatten die unterschiedlichsten Motive: persönliche Freundschaft, Nächstenliebe, Mitgefühl, Gegnerschaft zum Regime.

Sie gewährten einen Schlafplatz, fanden Verstecke, brachten auch unbekannte Personen aufs Land, gaben vertrauliche Informationen weiter, verkauften für Verfolgte wertvolle Gegenstände. Sie verhalfen zu einer neuen Identität, gingen eine Scheinehe ein, stahlen Stempel, beruhigten ängstliche Mitwisserinnen und Mitwisser, versorgten Untergetauchte mit Lebensmitteln, täuschten die Behörden, richteten einen „kriegswichtigen“ Arbeitsplatz ein. Für ihren Einsatz drohten ihnen harte Strafen, bis hin zur Todesstrafe.

Zahlenmäßig überwiegt jene Hilfe, die spontan geschah, nicht lange geplant oder vorbereitet. Viele Helfer kannten ihre Schützlinge vorher nicht und kamen plötzlich in die Situation, jemanden zu verstecken. Die Geschichte der Retter ist eine Geschichte zahlreicher einzelner Menschen. Ihre Geschichten sind untrennbar mit denen der Geretteten verflochten. Für uns heute sind sie Vorbilder.

Wir fühlen uns dem Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald verpflichtet:

„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel!“

Deshalb erwarten wir von allen, auch von der Wirtschaft, Gewerkschaften, demokratischen Parteien, Stadtverwaltung, Kirchen, Einrichtungen von Erziehung, Bildung und Ausbildung, Vereinen, Stiftungen, Jugendorganisationen und Medien, ihren Beitrag für ein gleichberechtigtes und demokratisches Miteinander zu leisten. Das erfordert auch unter heutigen Bedingungen oft Mut und Zivilcourage.

27. Januar 2008, 14:30 Uhr, Antoniterkirche: Gebrandmarkt mit dem gelben Stern – Juden und Jüdinnen in und nach der NS-Zeit

27. Januar 2008, 14:30 Uhr, Antoniterkirche: Gebrandmarkt mit dem gelben Stern – Juden und Jüdinnen in und nach der NS-Zeit

Diverse Einrichtungen, Vereine, Parteien, Initiativen und andere, darunter die Evangelische Gemeinde Köln, die Melanchthon-Akademie im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region oder die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Köln, trugen auch 2008 das Gedenken an die Befreiung von Auschwitz unter dem Motto „Erinnern – Eine Brücke für die Zukunft“ mit. 2008 wurde insbesondere der jüdischen Schicksale in der NS-Zeit gedacht; aber auch die Situation von Jüdinnen und Juden in Deutschland und Köln nach 1945 beleuchtet.

27. Januar 2007, 18:00 Uhr, Antoniterkirche

Unter dem schwarzen Winkel: „Asoziale“ und „Minderwertige“ in der NS-Zeit

Anschließend Mahngang zum Bahnhofsvorplatz

Wir gedenken aller Verfolgten und Ermordeten der Nazidiktatur: der Juden, Sinti und Roma, der aus politischen, weltanschaulichen, religiösen und sozialen Gründen Verfolgten, der Homosexuellen, der Kranken und Behinderten, der Zwangssterilisierten, der Deserteure, der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und der Zivilisten und Kriegsgefangenen in den von der deutschen Wehrmacht und ihren Hilfstruppen besetzten Ländern.

62 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus erinnern wir an das Leiden, die Qualen und Erniedrigungen, die an Frauen, Männern und Kindern verübt wurden, Menschen, die wegen ihres Glaubens, ihrer politischen Einstellung, ihrer Gebrechlichkeit, ihres Nichtangepasstseins oder ihrer Herkunft verfolgt wurden.

Am 27. Januar 2007 soll eine bisher nur wenig beachtete Gruppe im Vordergrund des Gedenkens stehen: die so genannten Asozialen.

Seit dem Erlass über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei vom 14.12.1937 konnte jeder, der „durch sein asoziales Verhalten die Allgemeinheit gefährdet“, unter Ausschaltung der Gerichte in ein KZ eingeliefert werden. Damit waren der polizeilichen Willkür Tür und Tor geöffnet. In den Konzentrationslagern bildeten diese so genannten Asozialen eine besondere, mit dem schwarzen Winkel gekennzeichnete Häftlingsgruppe.

Es bedurfte nur geringer Anlässe, um als „asozial“ gebrandmarkt zu werden. Bei den Frauen waren das in erster Linie ein den Nazis nicht genehmes Sexualverhalten wie uneheliche Mutterschaft, lesbische Beziehungen, „sittliche Verwahrlosung“, „häufig wechselnder Geschlechtspartner“ oder der Vorwurf, eine „pflichtvergessene“ Mutter zu sein; bei Männern waren es meist Unvermögen im Erwerbsleben,das Unterlassen von Unterhaltszahlungen bis hin zu Kleinkriminalität und sonstigen „Übeltaten“. Auch unangepasste Jugendliche, Arbeitslose, Suchtkranke, Obdachlose und Nichtsesshafte, Prostituierte, Bettler und Bettlerinnen, „Querulanten“ wurden unter dem Stichwort „Asoziale“ zusammengefasst. Kinder als „asozial“ eingestufter Eltern konnten gleichfalls verfolgt, in Heime und Fürsorgean- stalten verbracht, misshandelt und ermordet werden. Aber auch Sinti und Roma wurden oft unter dem Etikett „asozial“ verfolgt und eingesperrt. Bei der Verfolgung dieser Gruppe trafen sich rassistische mit ökonomischen und angeblich karitativen Absichten. Es ging um die Ausgrenzung von vermeintlich gemeinschaftswidrigen Menschen, deren Brandmarkung als „Asoziale“ gezielt benutzt wurde, um sie als so genannte Feinde der Volksgemeinschaft abzusondern, zu quälen und im schlimmsten Fall umzubringen. Das Beispiel der in der Nazizeit ausgegrenzten und verfolgten „Asozialen“ zeigt uns heute, wohin Intoleranz gegenüber dem „Anders-Sein“, oder die unmenschliche Reduktion von Menschen auf ihre wirtschaftliche Nützlichkeit führen können. Es mahnt uns zu erhöhter Wachsamkeit, wenn in der heutigen Diskussion über Arbeitslosigkeit Menschen erneut als „Asoziale“ und „Parasiten“ abgewertet werden.

Kein Mensch ist asozial! Kein Mensch ist minderwertig! Jeder Mensch ist immer ein Teil der Gesellschaft, in der er lebt, egal ob seine Eigenschaften oder sein Verhalten den Normen der Mehrheitsgesellschaft entsprechen oder nicht.

Alle Menschen in Köln, Wirtschaft, Gewerkschaften, demokratische Parteien, Stadtverwaltung, Kirchen, Einrichtungen von Erziehung, Bildung und Ausbildung, Vereine, Jugendorganisationen und Medien sind Aufgerufen, ihren Beitrag für ein gleichberechtigtes und demokratisches Miteinander aller in Deutschland lebenden Menschen zu leisten. Dies sind die Lehren aus der Nazi-Diktatur und ihren Verbrechen. Wir fühlen uns dem Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald verpflichtet: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“

Kein Mensch ist asozial!

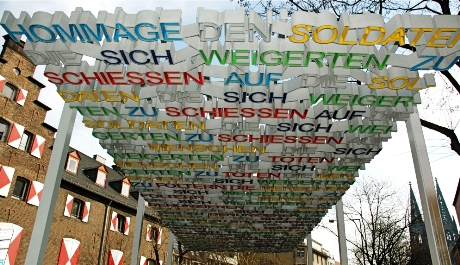

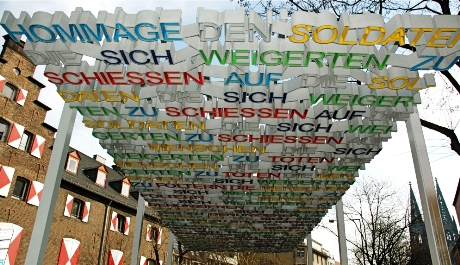

27. Januar 2006, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: Deserteure, „Wehrkraftzersetzer“ und Kriegsdienstverweigerer

27. Januar 2005 , 18:30 Uhr, Antoniterkirche: Der Befreiung von Nazi-Diktatur und Gewaltherrschaft

Anschließender Gang zum EL-DE-Haus am Appelhofplatz

27. Januar 2004, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: Den Opfern von Zwangssterilisation und „Euthanasie“

Anschließender Gang zum Josef-Haubrich-Hof und Kranzniederlegung am Gesundheitsamt

27. Januar 2003, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: Den politisch verfolgten Männern und Frauen

27. Januar 2002, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: Den lesbischen und schwulen Opfern des Nationalsozialismus

Zur Gedenkfeier der Befreiung von Auschwitz „Erinnern – eine Brücke in die Zukunft“ wird für Montag, 27. Januar, 18 Uhr, in die Antoniterkirche Köln, Schildergasse 57, eingeladen. Im Anschluss gibt es einen Mahngang.

Am 27. Januar wird aller Opfer der NS-Diktatur gedacht. In diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt auf dem Wirken und den Schicksalen von Frauen. Nach 1918 haben sich diese persönliche Freiheiten verschafft und waren als Gegnerinnen des aufkommenden Nationalsozialismus aktiv. Die NSDiktatur setzte dann ein rückschrittliches Frauenbild durch, sie minderte Bildungsmöglichkeiten und politische Mitwirkung. Vorgestellt werden u.a. die kommunistische Widerstandskämpferin Gertrud Hamacher, die aus dem Ausland Flugblätter nach Deutschland schmuggelte, die Kölner Jüdin Renée Duering, die in Auschwitz gynäkologischen Experimenten ausgesetzt war und durch Flucht überlebte, und die in Köln geborene Herta Oberheuser, eine grausame KZ-Ärztin.

Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall des Deutschen Reiches auf Polen der Zweite Weltkrieg – da war der erste große Weltkrieg gerade einmal 21 Jahre vorbei.

Durch die Weltwirtschaftskrise zwischen 1929 und 1932 gewann in Deutschland die Vorstellung an Bedeutung, einem starken „Führer“ an die Macht zu verhelfen. Ein militärisch, wirtschaftlich und politisch starkes Deutschland war das Ziel. Am 4. Januar 1933 vermittelte der Kölner Bankier Kurt von Schröder in seinem Haus am Lindenthalgürtel ein geheimes Treffen zwischen Adolf Hitler und dem ehemaligen Reichskanzler von Papen. Dies war die „Geburtsstunde“ des „Dritten Reiches“: Am 30. Januar 1933 wurde Hitler von Reichspräsident von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt.

Bereits am 14. Oktober 1933 erklärte die deutsche Regierung den Austritt aus dem Völkerbund. Im März 1935 wurde die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt. In Köln marschierten am 7. März 1936 drei Bataillone der Wehrmacht über die Hohenzollernbrücke und rückten in den bis dahin entmilitarisierten Westen des Landes ein – ein klarer Bruch des „Versailler Vertrages“.

Auch in Köln profitierten kleine wie große Betriebe von der Rüstungskonjunktur. Zu nennen sind beispielsweise Felten & Guilleaume in Mülheim, die Humboldt-Deutz-AG in Kalk, die BAMAG (Berlin-Anhaltische Maschinenbau AG) in Bayenthal, die Pohlig AG für Transport-, Geräte- und Stahlhochbrückenbau in Zollstock, die Vulkan AG für Gusswarenproduktion in Ehrenfeld, die Glanzstoff Courtaulds GmbH oder die Ford-Werke AG in Niehl, die F.W. Brügelmann Söhne oder die Rheinische Gummiwarenfabrik AG Franz Clouth in Nippes.

Der wirtschaftliche Aufschwung und die nationalistische Aufbruchstimmung erzeugten bei vielen Kölnerinnen und Kölnern Wohlwollen für das NS-Regime. Wie konnten sie die Opfer und Verheerungen des letzten Krieges so schnell vergessen? Wie konnte die große Mehrheit auf die erneute Kriegspropaganda hereinfallen? Wer widerstand der Kriegshetze? Wie veränderte sich die Situation in den Betrieben, als immer mehr Männer an die Front geschickt wurden?

Am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, gedenken wir aller Opfer der NS-Diktatur.

Im Jahr 2019 wollen wir den Blick auf diejenigen Kölnerinnen und Kölner lenken, die Opfer des verbrecherischen Vernichtungskrieges wurden, die als KriegsgegnerInnen verfolgt, als Zwangsrekrutierte ausgebeutet und teilweise in den Tod getrieben wurden. Wir widmen uns in diesem Jahr auch der Gruppe der Zeugen Jehovas. Ihre unnachgiebige Weigerung, Dienst an der Waffe zu leisten, war Anlass für ihre Verfolgung. Im Mittelpunkt steht das Ehepaar Klara und Fritz Stoffels, das aufgrund seiner – religiös bedingt – pazifistischen Verweigerung von Kriegsunterstützung hingerichtet wurde.

Wir wollen auch über diejenigen sprechen, die für diesen Krieg produzierten und von ihm profitierten. Damit schlagen wir eine Brücke in die Zukunft, denn an vielen Orten dieser Welt werden aktuell Kriege geführt. Deutschland ist derzeit der viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Die gelieferten Waffen feuern bestehende Konflikte an, vor denen Menschen fliehen und – auch in Deutschland – Schutz suchen. Diese Flüchtlinge und andere MigrantInnen werden aber ungeachtet der deutschen Mitverantwortung für Fluchtursachen von rechten und rechtspopulistischen StimmungsmacherInnen als Sündenböcke für soziale Probleme benutzt, um in der Bevölkerung Hass zu schüren und ein rassistisches Weltbild zu verankern.

Der Schwur der Überlebenden des KZ Buchenwald vom April 1945 ist immer noch aktuell: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“

Am Gedenktag 2018 wurde die Bedeutung unserer Erinnerungskultur thematisiert. In Köln wurde am 3. Juni 1945 die erste Stätte des Erinnerns eingeweiht, nahe dem ehemaligen Gefängnis Klingelpütz. Es folgten Denkmäler für Zwangsarbeiter auf Kölner Friedhöfen und auf dem Jüdischen Friedhof in Bocklemünd ein eindrucksvolles Denkmal für die „über 11.000 Schwestern und Brüder unserer Gemeinde“. In der jungen Bundesrepublik wurde dieses frühe Gedenken an die NS-Opfer bald von einem allgemeinen Totengedenken überlagert, das sich „allen Opfern“ zuwandte. Seit den 1980er Jahren rückten stärker bis dahin „vergessene Verfolgte“ in den Blick, etwa Opfer der NS-Krankenmorde, der NS-Militärjustiz oder Homosexuelle. Aus den Kunstaktionen von Gunter Demnig entwickelte sich das Projekt „Stolpersteine“. Die Erinnerungskultur wurde dank der Arbeit des NS-DOK vielfältiger und professioneller.

Alles gut in Köln mit dem Gedenken?

Zur Gedenkfeier der Befreiung von Auschwitz „Erinnern – eine Brücke in die Zukunft“ wurde für Donnerstag, 26. Januar, 18 Uhr, in die Antoniterkirche Köln, Schildergasse 57, eingeladen. Das Jahr 2017 erinnerte besonders an die Flucht aus dem NS-Staat.

Ungefähr eine halbe Million Menschen flüchteten während der NS-Herrschaft aus Deutschland: 90 Prozent aller Flüchtenden waren Jüdinnen und Juden. Jene, die aus politischen Gründen flüchteten, waren zumeist aktive Angehörige der SPD, KPD, aber auch der katholisch orientierten Deutschen Zentrumspartei.

Das Leben im Exil war hart: Es galt Papiere und Visa zu beschaffen, um den Aufenthalt zu legalisieren. Es war schwer, wirtschaftlich und sozial Fuß zu fassen. Eine Sicherheit gab es im Exil nicht, erst recht nicht in den ab 1940 von der deutschen Wehrmacht besetzten westlichen Nachbarländern.

Im Grundgesetz von 1949 ist aufgrund der Erfahrungen in der NS-Zeit der Artikel 16 verankert worden: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Wir sind aufgefordert, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihrer politischen Orientierung, ihres Geschlechtes oder ihrer sexuellen Orientierung gewaltfrei, anerkannt und ökonomisch abgesichert in Köln leben können.

Im Anschluss an die Gedenkstunde fand ein Mahngang statt.

Zur Gedenkfeier der Befreiung von Auschwitz „Erinnern – eine Brücke in die Zukunft“ wurde für Mittwoch, 27. Januar, 18 Uhr, in die Antoniterkirche Köln, Schildergasse 57, eingeladen.

Im Jahr 2016 wurde besonders der Kölnerinnen und Kölner gedacht, die als jüdische SchülerInnen und LehrerInnen ins Exil gehen mussten oder in den Tod getrieben wurden.

Es wurde aufgezeigt, wie Kinder und Jugendliche durch Unterricht und Gruppenzwang zu einem rassistischen Menschenbild und militaristischem Handeln erzogen wurden. Neben der Hitlerjugend (HJ) mit dem Jungvolk und dem Bund deutscher Mädel (BDM) war die Schule die wichtigste Instanz des NS-Staates, um die heranwachsende Generation auf das diktatorische System einzuschwören.

„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel!“ – so schworen 1945 die Überlebenden des KZ Buchenwald. Dieser Schwur ist ein Vermächtnis an uns alle und hat nichts an Aktualität verloren. Auch Schule ist dazu aufgefordert, einen Beitrag zu leisten, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identität und ihren Lebensumständen gewaltfrei, anerkannt und ökonomisch abgesichert in Köln leben können. Das gilt gerade auch für die, die derzeit zu uns kommen, weil sie in ihrer Heimat Verfolgung, Krieg und Hunger ausgesetzt sind.

Mitwirkende:

Oberbürgermeisterin Henriette Reker (Grußwort), Josef Tratnik (Schauspieler), Renate Fuhrmann (Schauspielerin), Esther Bejarano & Microphon Mafia sowie die Projektgruppe Gedenktag.

Dienstag, 27. Januar 2015, 17.30 Uhr, Antoniterkirche

Im Jahr 2015 wurde besonders der Kölnerinnen und Kölner gedacht, die als Kulturschaffende in ihrer künstlerischen Produktivität gehindert wurden, die ins Exil oder in den Tod getrieben wurden. Erinnert wird damit auch an die Schwierigkeit eines kulturellen Neuanfangs nach dem Nationalsozialismus. Veranstaltet werden Gottesdienst und Mahngang von der Projektgruppe „Gedenktag“. Zu den prominenten Unterstützern gehörten unter anderem Bürgermeisterin Eli Scho-Antwerpes, die Schauspieler Maria Amann, Axel Gottschick und Josef Tratnik sowie das Josef Reinhard-Ensemble. Beim Mahngang sprach der Schriftsteller Dogan Akhanli.

Dienstag, 27. Januar 2015, 17.30 Uhr, Antoniterkirche

Im Jahr 2015 wurde besonders der Kölnerinnen und Kölner gedacht, die als Kulturschaffende in ihrer künstlerischen Produktivität gehindert wurden, die ins Exil oder in den Tod getrieben wurden. Erinnert wird damit auch an die Schwierigkeit eines kulturellen Neuanfangs nach dem Nationalsozialismus. Veranstaltet werden Gottesdienst und Mahngang von der Projektgruppe „Gedenktag“. Zu den prominenten Unterstützern gehörten unter anderem Bürgermeisterin Eli Scho-Antwerpes, die Schauspieler Maria Amann, Axel Gottschick und Josef Tratnik sowie das Josef Reinhard-Ensemble. Beim Mahngang sprach der Schriftsteller Dogan Akhanli.

„Erinnern – eine Brücke in die Zukunft“ – die zentrale Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz (27.01.1945). Thema dieses Jahr: „Finale: Köln im Herbst und Winter 1944“. Pfarrer Bonhoeffer

Sonntag, 27. Januar 2013, 16 Uhr, Antoniterkirche: „Köln und der 30. Januar 1933“

ab ca. 17.30 Uhr Mahngang zur Mozartstraße (ehemaliger Sitz der Gauleitung)

Es wirkten mit:

Marion Mainka, Schauspielerin;

Axel Gottschick, Schauspieler;

„Stimmt so“, Chortheater Köln;

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes

Pfarrer Mathias Bonhoeffer

und die Projektgruppe Gedenktag

80 Jahre nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde der Kölnerinnen und Kölner gedacht, die als erste Opfer des beginnenden Nazi-Terrors wurden. Sie verschwanden unmittelbar nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 in den Haft- und Folterstätten der Kölner Polizei und der aus SA, SS und Stahlhelm rekrutierten „Hilfspolizei“. Nachdem wesentliche Grundrechte aufgehoben waren, kam es in den folgenden Wochen in den Arbeitervierteln der Stadt zu überfallartigen Durchsuchungs- und Verhaftungsaktionen. Eine besondere Rolle spielte dabei das „Braune Haus“ in der Mozartstraße 28, das sich als Sitz der Gauleitung in den Sommermonaten 1933 zur Zentrale des Terrors in Köln entwickelt hatte. Die Gefangenen wurden bei Verhören brutal misshandelt und gefoltert. Dabei kannten die Folterkommandos der SA und SS keine Grenze der Gewaltanwendung. Der Schwur der 1945 befreiten Häftlinge „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel“ hat auch heute nichts an Aktualität verloren – 20 Jahre nach dem rassistischen Brandanschlag in Solingen und 10 Jahre nach dem neonazistischen Bombenattentat in der Keupstraße. Wir sind alle aufgefordert, einen Beitrag zu leisten, dass Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserer Stadt der Boden entzogen und ein demokratisches und menschliches Miteinander möglich wird. Erinnern an die Opfer der NS-Zeit leistet dazu einen Beitrag.

Eine Einladung unter anderen von ACK, Evangelische Gemeinde Köln, Katholikenausschuss, Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Karl Rahner-Akademie, Synagogen-Gemeinde Köln, Kölner Appell gegen Rassismus e.V.

26. Januar 2012, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: „Rückkehr in die Fremde – jüdische Kölnerinnen und Kölner kehren nach 1945 in die Stadt zurück“

Die zentrale Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar 1945) wird im Jahr 2012 wegen des Shabbats bereits am Donnerstag, 26. Januar, 18 Uhr, in der Antoniterkirche, Schildergasse 57, begangen. Thema dieses Jahr: „Rückkehr in die Fremde – jüdische Kölnerinnen und Kölner kehren nach 1945 in die Stadt zurück“. An die Gedenkveranstaltung schließt sich gegen 19.30 Uhr ein Mahngang zum Offenbachplatz, den Ort der ehemaligen Synagoge, an.

2012 stehen die Kölnerinnen und Kölner im Mittelpunkt, die in der NS-Zeit wegen ihrer jüdischen Herkunft und aus rassistischantisemitischen Gründen verfolgt wurden. Manche konnten der Verfolgung durch Emigration entkommen, nur wenige überlebten die Vernichtungslager, einzelne wurden durch mutige Menschen gerettet, die ihnen in Köln oder Umgebung ein Versteck oder die Flucht ins Ausland ermöglichten. Die Überlebenden sind gezeichnet von der sozialen Ausgrenzung und Entrechtung, von tiefster Demütigung und brutaler Misshandlung, von Zwangsarbeit und der Anwesenheit des Todes.

Mit der Rückkehr aus Versteck, Lager und Emigration war für sie die Hoffnung verbunden, an das Leben vor der Verfolgung anknüpfen zu können. Doch dies gelang nur wenigen. Viele hatten ihre nächsten Angehörigen verloren, sie waren entwurzelt, die Lebenswege abgeschnitten, oft völlig zerstört.

Die Gedenkveranstaltung zeichnet dies an den Lebensläufen von Bruno Kisch, Margret Busher, Malka Schmuckler, Herbert Lewin, Moritz und Helmut Goldschmidt nach und erinnert an jene, die die Mühen des Neuanfangs in der Stadt auf sich genommen und damit zum demokratischen Wiederaufbau der Kölner Gesellschaft beigetragen haben.

Es wirken mit:

Axel Gottschick, Schauspieler

Ingeborg Haarer, Schauspielerin

Marion Mainka, Schauspielerin

Professor Igor Epstein, Musiker

Elfi Scho-Antwerpes, Bürgermeisterin

Projektgruppe Gedenktag

27. Januar 2011, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: „Sie wollten ein besseres Deutschland…“

2011 wird besonders an die überlebenden Kölnerinnen und Kölner, die während der NS-Zeit Widerstand leisteten und aus politischen Gründen verfolgt wurden erinnert. Ihre Erfahrungen nach der Befreiung 1945 und ihr Wirken in ihrer Heimatstadt stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Als im Mai 1945 Kölner Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald zurückkamen, einte sie der dort abgelegte Schwur: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel!“ Mit gleichen Absichten kamen Nazigegnerinnen und -gegner aus dem Exil, aus Zuchthäusern und aus dem Leben in der Illegalität zurück. Sie alle wollten ein besseres Deutschland aufbauen. Über Jahrzehnte forderten zurückgekehrte Kölner Nazigegnerinnen und -gegner, die für NS-Verbrechen Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Diese konnten zum Teil unangefochten in dieser Stadt leben. Auch Kurt Lischka, der verantwortlich war für die Deportation tausender Jüdinnen und Juden aus Frankreich in die Vernichtungslager, lebte unbestraft in Köln, obwohl er in Frankreich schon 1950 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Proteste im In- und Ausland führten erst 1979 dazu, dass er in Köln vor Gericht gestellt und wegen Beihilfe zum Mord zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.

27. Januar 2010, 18 Uhr, Antoniterkirche

Bei einer Gedenkveranstaltung in der Antoniterkirche, Schildergasse, Köln-Innenstadt, stellten Schülerinnen und Schüler des Apostelgymnasiums, der Chor VIP-Voices In Peace, die Schauspieler Marion Mainka und Bastian Sierich sowie die Projektgruppe Gedenktag die Schicksale Kölner Kinder vor. Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes sprach ein Grußwort.

Im Anschluss begann ein Mahngang zur Jawne, dem ehemaligen jüdischen Gymnasium in der St.-Apern-Straße.

27. Januar 2009, 18 Uhr, Antoniterkirche: „Es gab sie, die Helfer, die Mut zur Zivilcourage hatten!“

Wir gedenken aller Verfolgten und Ermordeten der Nazidiktatur: der Juden, Sinti und Roma, der aus politischen, weltanschaulichen, religiösen und sozialen Gründen Verfolgten, der Homosexuellen, der Kranken und Behinderten, der Zwangssterilisierten, der Deserteure, der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, sowie der Zivilisten und Kriegsgefangenen in den von der deutschen Wehrmacht und ihren Hilfstruppen besetzten Ländern. 64 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus erinnern wir an das Leiden, die Qualen und Erniedrigungen aller dieser Menschen.

Am 27. Januar 2009 sollen die im Mittelpunkt des Gedenkens stehen, die Zivilcourage bewiesen, indem sie Menschen, die verfolgt wurden, halfen oder zu helfen versuchten, ihr Leben zu retten.

Schon in den ersten Tagen der NS-Herrschaft, im Februar 1933, wurden Grund- und Freiheitsrechte beseitigt und wurde begonnen, den politischen Widerstand zu brechen, indem Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter verfolgt und ermordet, ihre Organisationen verboten und zerschlagen wurden. Viele gingen ins Exil, um dem Naziterror zu entkommen. Die Lage der Menschen, die nicht in das nationalsozialistische Weltbild von der „Volksgemeinschaft“ passten, spitzte sich dramatisch zu, nicht nur durch NSDAP und Verfolgungsbehörden sondern auch durch denunziationsbereite Fanatiker und Opportunisten.

Jüdinnen und Juden wurden aus öffentlichen Ämtern und Einrichtungen gejagt. Durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen wurden sie nach und nach vollkommen entrechtet. Homosexuellen drohten Vorbeugehaft, Umerziehungslager oder KZ-Einweisung. Die Freizügigkeit der Zigeuner wurde aufgehoben, dies war der Auftakt für ihre Vernichtung. Es begann die Euthanasie, der zehntausende Kranke und Behinderte, darunter viele Kinder, zum Opfer fielen.

Jüdinnen und Juden wurde 1941 die Auswanderung verboten. Es begannen die Transporte in die Vernichtungslager. Ende 1943 galt Köln als „judenfrei“. Als sich nach der Schlacht um Stalingrad eine Niederlage der Wehrmacht für immer mehr Menschen abzeichnete, stieg die Zahl der wehrfähigen Männer, die sich der totalen Mobilmachung durch Desertion verweigerten. Zahlreiche Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter entzogen sich ihrem Einsatz durch Flucht und tauchten in den ausgebombten Häusern unter. Alle diese Menschen brauchten vielfältige Unterstützung, um der Vernichtungsmaschinerie des NS-Regimes entkommen zu können.

Es gab sie, die Helfer, die Mut und Zivilcourage hatten. Diese Frauen und Männer kamen aus allen sozialen Schichten. Manche waren Mitglieder von Naziorganisationen. Sie hatten die unterschiedlichsten Motive: persönliche Freundschaft, Nächstenliebe, Mitgefühl, Gegnerschaft zum Regime.

Sie gewährten einen Schlafplatz, fanden Verstecke, brachten auch unbekannte Personen aufs Land, gaben vertrauliche Informationen weiter, verkauften für Verfolgte wertvolle Gegenstände. Sie verhalfen zu einer neuen Identität, gingen eine Scheinehe ein, stahlen Stempel, beruhigten ängstliche Mitwisserinnen und Mitwisser, versorgten Untergetauchte mit Lebensmitteln, täuschten die Behörden, richteten einen „kriegswichtigen“ Arbeitsplatz ein. Für ihren Einsatz drohten ihnen harte Strafen, bis hin zur Todesstrafe.

Zahlenmäßig überwiegt jene Hilfe, die spontan geschah, nicht lange geplant oder vorbereitet. Viele Helfer kannten ihre Schützlinge vorher nicht und kamen plötzlich in die Situation, jemanden zu verstecken. Die Geschichte der Retter ist eine Geschichte zahlreicher einzelner Menschen. Ihre Geschichten sind untrennbar mit denen der Geretteten verflochten. Für uns heute sind sie Vorbilder.

Wir fühlen uns dem Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald verpflichtet:

„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel!“

Deshalb erwarten wir von allen, auch von der Wirtschaft, Gewerkschaften, demokratischen Parteien, Stadtverwaltung, Kirchen, Einrichtungen von Erziehung, Bildung und Ausbildung, Vereinen, Stiftungen, Jugendorganisationen und Medien, ihren Beitrag für ein gleichberechtigtes und demokratisches Miteinander zu leisten. Das erfordert auch unter heutigen Bedingungen oft Mut und Zivilcourage.

27. Januar 2008, 14:30 Uhr, Antoniterkirche: Gebrandmarkt mit dem gelben Stern – Juden und Jüdinnen in und nach der NS-Zeit

Diverse Einrichtungen, Vereine, Parteien, Initiativen und andere, darunter die Evangelische Gemeinde Köln, die Melanchthon-Akademie im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region oder die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Köln, trugen auch 2008 das Gedenken an die Befreiung von Auschwitz unter dem Motto „Erinnern – Eine Brücke für die Zukunft“ mit. 2008 wurde insbesondere der jüdischen Schicksale in der NS-Zeit gedacht; aber auch die Situation von Jüdinnen und Juden in Deutschland und Köln nach 1945 beleuchtet.

27. Januar 2007, 18:00 Uhr, Antoniterkirche

Unter dem schwarzen Winkel: „Asoziale“ und „Minderwertige“ in der NS-Zeit

Anschließend Mahngang zum Bahnhofsvorplatz

Wir gedenken aller Verfolgten und Ermordeten der Nazidiktatur: der Juden, Sinti und Roma, der aus politischen, weltanschaulichen, religiösen und sozialen Gründen Verfolgten, der Homosexuellen, der Kranken und Behinderten, der Zwangssterilisierten, der Deserteure, der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und der Zivilisten und Kriegsgefangenen in den von der deutschen Wehrmacht und ihren Hilfstruppen besetzten Ländern.

62 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus erinnern wir an das Leiden, die Qualen und Erniedrigungen, die an Frauen, Männern und Kindern verübt wurden, Menschen, die wegen ihres Glaubens, ihrer politischen Einstellung, ihrer Gebrechlichkeit, ihres Nichtangepasstseins oder ihrer Herkunft verfolgt wurden.

Am 27. Januar 2007 soll eine bisher nur wenig beachtete Gruppe im Vordergrund des Gedenkens stehen: die so genannten Asozialen.

Seit dem Erlass über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei vom 14.12.1937 konnte jeder, der „durch sein asoziales Verhalten die Allgemeinheit gefährdet“, unter Ausschaltung der Gerichte in ein KZ eingeliefert werden. Damit waren der polizeilichen Willkür Tür und Tor geöffnet. In den Konzentrationslagern bildeten diese so genannten Asozialen eine besondere, mit dem schwarzen Winkel gekennzeichnete Häftlingsgruppe.

Es bedurfte nur geringer Anlässe, um als „asozial“ gebrandmarkt zu werden. Bei den Frauen waren das in erster Linie ein den Nazis nicht genehmes Sexualverhalten wie uneheliche Mutterschaft, lesbische Beziehungen, „sittliche Verwahrlosung“, „häufig wechselnder Geschlechtspartner“ oder der Vorwurf, eine „pflichtvergessene“ Mutter zu sein; bei Männern waren es meist Unvermögen im Erwerbsleben,das Unterlassen von Unterhaltszahlungen bis hin zu Kleinkriminalität und sonstigen „Übeltaten“. Auch unangepasste Jugendliche, Arbeitslose, Suchtkranke, Obdachlose und Nichtsesshafte, Prostituierte, Bettler und Bettlerinnen, „Querulanten“ wurden unter dem Stichwort „Asoziale“ zusammengefasst. Kinder als „asozial“ eingestufter Eltern konnten gleichfalls verfolgt, in Heime und Fürsorgean- stalten verbracht, misshandelt und ermordet werden. Aber auch Sinti und Roma wurden oft unter dem Etikett „asozial“ verfolgt und eingesperrt. Bei der Verfolgung dieser Gruppe trafen sich rassistische mit ökonomischen und angeblich karitativen Absichten. Es ging um die Ausgrenzung von vermeintlich gemeinschaftswidrigen Menschen, deren Brandmarkung als „Asoziale“ gezielt benutzt wurde, um sie als so genannte Feinde der Volksgemeinschaft abzusondern, zu quälen und im schlimmsten Fall umzubringen. Das Beispiel der in der Nazizeit ausgegrenzten und verfolgten „Asozialen“ zeigt uns heute, wohin Intoleranz gegenüber dem „Anders-Sein“, oder die unmenschliche Reduktion von Menschen auf ihre wirtschaftliche Nützlichkeit führen können. Es mahnt uns zu erhöhter Wachsamkeit, wenn in der heutigen Diskussion über Arbeitslosigkeit Menschen erneut als „Asoziale“ und „Parasiten“ abgewertet werden.

Kein Mensch ist asozial! Kein Mensch ist minderwertig! Jeder Mensch ist immer ein Teil der Gesellschaft, in der er lebt, egal ob seine Eigenschaften oder sein Verhalten den Normen der Mehrheitsgesellschaft entsprechen oder nicht.

Alle Menschen in Köln, Wirtschaft, Gewerkschaften, demokratische Parteien, Stadtverwaltung, Kirchen, Einrichtungen von Erziehung, Bildung und Ausbildung, Vereine, Jugendorganisationen und Medien sind Aufgerufen, ihren Beitrag für ein gleichberechtigtes und demokratisches Miteinander aller in Deutschland lebenden Menschen zu leisten. Dies sind die Lehren aus der Nazi-Diktatur und ihren Verbrechen. Wir fühlen uns dem Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald verpflichtet: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“

Kein Mensch ist asozial!

27. Januar 2006, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: Deserteure, „Wehrkraftzersetzer“ und Kriegsdienstverweigerer

27. Januar 2005 , 18:30 Uhr, Antoniterkirche: Der Befreiung von Nazi-Diktatur und Gewaltherrschaft

Anschließender Gang zum EL-DE-Haus am Appelhofplatz

27. Januar 2004, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: Den Opfern von Zwangssterilisation und „Euthanasie“

Anschließender Gang zum Josef-Haubrich-Hof und Kranzniederlegung am Gesundheitsamt

27. Januar 2003, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: Den politisch verfolgten Männern und Frauen

27. Januar 2002, 18:00 Uhr, Antoniterkirche: Den lesbischen und schwulen Opfern des Nationalsozialismus